第24次東北ボランティア報告

4月,19人のメンバーが宮城県石巻市に向かう。道中,サービスエリヤで休憩するが,肌寒い。北陸道の新潟県,福島県,東北自動車道の雪景色に参加者たちは驚く。雪を背景にした里山の桜が美しく咲いている。神戸を出たとき,近所はすでに葉桜であった。ソメイヨシノのクローンにもかかわらず遅咲きは妙である。参加者の中には「これほど寒いとは予想していませんでした」と語るメンバーもいる。まだカイロが役立つ。

阪神・淡路大震災の時は,4ヵ月で倒壊した家屋の多くは撤去された。しかし,東北では津波で更地になったままか,住めなくなり,住んでいた人の生存するわからないで放置されている家が点在している。

復旧,復興,再建が遅々として進んでいない東北。にもかかわらず,ボランティアのNPOなどが次々と撤退する。財政が底をついたからである。三回忌も終わったが,国,県も何もしてくれないと,つぶやく被災者たちの心は凍てついている。

神戸からもってきた光円寺,小島芙美子氏提供の野菜,サラダオイルだけではなく,すでに現地に直接送付していただいている藤木智代氏の靴下なども被災地では喜ばれる。在宅被災者の家の多くは全壊支給金によりリフォームされている。真新しくなった立派な家に住んでいるように見受けられるが,震災失業などにより,年金に依存し,爪に火を灯すようなやりくりの被災者もけっこうおられる。初対面の人には,「だいじょうぶだべー」と笑顔でおっしゃるが,その実生活のやりくりは大変なのである。だから,希望なさる方には,直接ではなく,ご近所から届けていただくように配慮する。ボランティアに依存してしまう関係はよくないと耳にするが,高齢者で働くこともできない方々には寒い時の靴下,新鮮な野菜などは感謝される。

二回以上,参加しているメンバーが,各班に分かれて,希望するボランティアに従事するとき,まとめ役をしていただくことになる。

牡蠣の養殖班は昨年稲刈りに参加された鈴木武八氏がコーディネーターをしてくださった。

養殖班雑感 兵庫県明石市在住 鈴木武八

今回,私は2回目の参加でした。

たまたま有休が取り易い日程だったのと,運転手2名付きマイクロバスでの東北行と知り,運転負担がないこと,季節も春めいてきたので,参加を決めました。

出発日の4月21日,朝霧駅界隈は晴天でしたが,風が強く,肌寒ささえ感じるほどでした。参加者は,今回,事務局を含み,19名。福岡,広島,島根,京都,大阪など,今回も,遠方 からの参加者が多いです。

全員揃った出発前,岩村代表から,この東北ボランテイアの意義,心構え等,出発に際しての訓話があり,みんなで気持ちを一つにして臨み,各自,参加者10人以上の顔と名前を憶えて,帰ってきましょうとのことでした。

19名を乗せた28人乗りマイクロバスは,参加者の荷物,寝袋で,結構,座席は埋まり,補助席も使っての出発になりました。運転手の2名の方の内,一名は,自衛隊OB,もう一名は,重機のオペレターの方で,それぞれに東北への思いがあっての参加だったようです。

行程は,夜間走行がほとんどでもあり,休憩ごとに,お二人で,高速道路の地図で,SA,PAの給油所の有無を確認されていて,通行止め,降雪による道路情報 の確認にも,かなり気遣われておられる様子が,見て取れました。途上,漆黒の中,磐梯山SAでは,植込みや屋外休憩テーブルは,積雪で覆われていましたが,幸い,道路走行には規制はなかったようです。

夜が明けた東北の高速道路の周辺景色には,あちこちに,満開の桜を見ることが出来ました。

三陸道石巻河南インターを降りて,朝の渋滞の中,北上川に沿って,向かうのは,石巻市の門脇地区。途中,大手量販家電店,大手ホームセンターの店舗,看板を見ながら,マイクロバスは先を急ぎますが,岩村代表からは,県外資本の進出が目立つが,売り上げは,震災後の地元には還元されず,石巻市民の失業率の高い現状が語られれました。石ノ森章太郎館近くの,旧市街の商店街は,シャッターが下りたままの店が多かったように思います。

閉鎖されたままの石巻市民病院の横を過ぎ,更地の中を行くと黒い墓石が目立つ墓地の広がる寺院に両側を挟まれ,高台が後ろに迫る門脇小学校の,焼けた校舎の校庭前に着きます。

前回に来た時もそうでしたが,ここに降り立ち,岩村代表からの,東日本大震災に関わる被災地の現状,実情など,現地に来て,話を聞くことでしか判らないことが沢山あります。校庭からの遠景には,石巻市民病院,津波被害に遭った車が山積みになっているのが見えます。右手の離れたところには,瓦礫でしょうか,台形状の黒い,丘のようなものも見えます。校庭の前の道路を,頻繁に車が通過していきます。遠くの橋の上を,ダンプカーやトラックや,大型車両が渡っていくのが,目立って確認できます。何なのか判らないけれど,何かに向かって突き動かされるように,何かが,動いていっているような思いが,強烈に込み上げました。表面を覆う土が,少し柔らかい校庭を後にして,遠くに見えた橋を渡り,港中学のある地区へ移動しました。

原木が野積みされた一角を,幹線道路から入っていくと,周辺道路は狭く,我々が乗ったマイクロバスは進めないのではないかと思いましたが,被災家屋が立ち残る狭い道路を,難なく,奥まで入って行きました。流石に,ベテランドライバーの運転技術と,感心する次第です。

バスを降りて,無人の被災家屋に近づくと,一軒づつ,外壁に,赤いスプレーで,2-xxxxxx ,全壊 2-yyyyy と,前回来た時には見られなかった,何かの仕分けと思われる数字が,大きく書かれていました。そんな被災家屋に,一軒だけ,私がどうしても,もう一度見ておきたいと思った家があります。前回に来た時に見た,家の中の光景が忘れられないのです。二階にある部屋の中のベッドの上あたりまで,津波が入った跡が残っていて,足元には,泥にまみれたジーンズ,泥に汚れたベッドの上に乱れた毛布。横のテーブルの上には,高校生らしきこの部屋の男の子が,彼女らしき女の子と一緒に写っている一枚の写真と,生徒手帳,学校のクラス全員の集合写真が,濡れた後もなく,埃だけを被って,残されていた状景です。隣の部屋は,部屋の中は散乱していますが,ぬいぐるみ,衣服など,明るい色のものが多く,教科書が飛び出した赤いランドセル,小学生くらいの女の子の部屋だったのでしょう。どちらの部屋も,まだ,そのままでした。この家の解体が決まっているとしたら,この写真は,誰かが引き揚げに来るのでしょうか。

この周辺の南側,道を挟んで被災した市の学校給食センターもそのままでした。湊中学にも,又,入ってみました。校庭から入って,玄関正門側に廻ると,前回来た時にはあった,円状の植え込みの真ん中の卒業記念の樹が,取り除かれていました。校舎内には入れませんが,非常階段が上れたので,上から周囲の風景を見ました。数人の中学生が自転車で,この正門前を素通りして,登校して行く様子が見えました。隣接する湊第二小学校の校庭にも入りました。閉鎖された校舎の一階は,校庭側の窓全てに,大きめの木の板がはめ込まれていて,最後の卒業生たちの,手形や学校,友達への思い,絵が,色とりどりに,描かれていました。取り壊されるのでしょうか。

参加者各自,この周辺の被災の事実を見て回った後,湊中学の玄関で,こちらでの活動作業班の割り振りを決め,渡波地区へと向かいました。

1:在宅被災者訪問,聞き取り調査

2:養殖

3:農

4:林

の各作業班です。

渡波地区の近くの海岸沿いに,松原があります。長い防潮堤の内側にある松原です。決壊した防潮堤の一部は,今は石積みされています。海水が流れ込み,防潮堤を超えた津波に,松原も襲われたはずですが,陸前高田の高田の松原とは違って,此処の松原は,大半残っています。津波にさらわれず,枯れずに残ったのには,何かの要因があるのでしょうか。

渡波地区での目指す場所は,渡波湾万石浦に架かる万石橋の袂,万石浦の入り口部分の左岸にあたります。この地区との繋がりは,岩村代表のお話では震災直後,災害ボランテイアとして女川の地域を目指していた機構が,泥水に浸かり,瓦礫に道を塞がれ,人の気配のない海沿いのここの通りの惨状を見て,見捨てて行けない,ここをどうにかしなければとの思いから,行き先を変更して,此処にとどまり,活動を開始したのがキッカケだそうです。この地区を訪れると,地区を代表して,阿部捷一さん,佐藤金一郎さんが,必ず,我々に,ねぎらい,感謝の言葉を述べられ,被災時,被災直後から現在に至るまでの近辺の状況を,語ってくださいます。水が引き,家に戻ることが出来たものの,水に浸からなかった二階での,ライフラインが復旧しない中で,数か月を過ごした日々の生活の困難,苦労,被災後の周辺の様子,瓦礫が片付いた跡の通りの様子,神戸のボランテイアとの交流の様子等,写真パネルにしたものを見ながら,被災直後の街の様子等を語っていただき,しばし,我々との交流時間が続きました。

今回は,地盤沈下による護岸工事,対岸の山上のお寺の話等をきっかけに,サンファンパウテイスタ号という,咸臨丸より先に,日本からメキシコに渡った帆船が見られると言って,サンファンパークという公園まで案内して下さいました。高台からの,石巻湾が広がる雄大な展望は,広く,青く,心がゆったりとしましたが,思えば,この彼方から津波がやってきたのですね。帆船は,GWのイベントに向けての準備中で,近くには入れませんでしたが,展望台から,その勇姿を見ることができました。

このあと,マイクロバスに戻り,社内での昼食後,担当作業グループに分かれ,初日の作業に付きました。4:の林業の仕事が炭焼きだったのですが,該当する作業が無かったので,3グループへ編成しなおしました。ちなみに,私は,2:の養殖班にまとめ役として入るように依頼されました。養殖班は,男性3名,女性2名です。

地元,養殖業の丹野靖典さんのお宅に集合後,作業場迄,丹野さんの車で送っていただき,13時過ぎに到着。場所は,海の近くかと思っていましたが,鹿妻と言う地区の田畑に囲まれた一角です。予定では,海に出て,養殖棚も見せていただけるとのことでしたが,22日は,風が強くて,海には出られませんでした。ともかくも,既に作業をしておられる作業場で,何をすればいいのか,作業工程を教えていただきました。

ホタテの貝殻の中央部分に小さな穴をあける作業を依頼されたのですが,穴あけ用の,ハンマーの先がアイスピックのようにとがった道具の数が足りなかったので,道具が届くまでの間,もっとも初期の作業になる,ホタテの貝殻の仕分けに掛かりました。山積みされた貝殻の山から,丸みのある 白いワンコ と 平たい 赤みがかったサラッコに分け,さらにそれを, 大 と 小 に仕分ける作業を始めました。一応,大小の基準になるサンプルの貝殻が置いてあるのですが,まあ,見た目の判断で,まあ適当です。選別した貝殻を収穫ボックスに入れ分けしている内に道具が届き,今仕分けした ワンコ サラッコ に 穴を開ける作業に掛かりました。出来るだけ中央部分に穴を開けて,と指示されますが,うまく行きません。大きくずれたものを使うと,仕上がりのバランスが悪くなるので,も一度開けなおすように,指示され ます。

地元の石川さん,阿部さんたちご婦人は,慣れたもので,世間話などしながらあれよあれよで,穴あけを熟していきます。少しくらいのずれなら良いですよ,と言われるのですが,もしかしたら,我々は,仕事の邪魔をしているのではないかとさえ思ってしまいます。強過ぎると,穴が大きくなり,弱いと針孔みたいで,やり直すと,穴が2つ,3つと開いてしまいます。

少し風が吹きますが,日差しもあり,まあ屋外での作業にしては,快適です。

15時を過ぎた頃に,休憩しましょう,との声が掛り,テイータイムです。作業場の皆さんか

ら,お茶,お菓子などの差し入れを戴き,恐縮しました。作業場の皆さんには,子供の頃ここの海で遊んだ話,お子さんや孫さんの話,震災時のこと等,色々なお話に時間を割いていただきました。気が付けば,時間も16時近くになり,戻る時間。中途ながら,本日の作業を終了して,厚かましくも,作業場の方の車で,集合地まで送っていただきました。養殖班,在宅被災者訪問,聞き取り調査班合流後,マイクロバスで農の班を迎えに行き,まだ明るいうちに,大街道の温泉元気の湯へ移動が出来たので,入浴,夕食をゆっくり済ませ,途中,コンビニに寄り,買い物をして,宿泊先である,教育空手道場 修空館 へ向かいました。やや離れた場所にある道場ですが,道場長と懇親後,前夜の車中とは違い,寝袋の中ながら,手脚を伸ばして,就寝出来ました。やや冷え込みを感じましたが,朝6時の起床時間迄,充分な睡眠がとれました。

起床後,全員で道場の掃除,雑巾掛けをして,道場長の見送りを受け,7時に出発,通勤渋滞のなか,渡波を目指しました。又,途中でコンビニに寄って,飲み物,朝食等買い込んで,車中で朝食を済ませ,それぞれの作業班の持ち場へと向かいました。

養殖班は,9時に作業場入りで,前日の作業の続きと,昨日引き上げるときに打ち合わせましたが,行ってからの指示に従います。二日目は,農の班から女性が一人,養殖班へ移ってきていて,6名での作業です。マイクロバスを降りて,作業場に入ると,ホタテの貝殻の山では,もう作業が始まっていました。又々,作業されている地元のご婦人たちの手を止めさせてしまいましたが,本日の作業指示をうけます。二日目は,ホタテ貝の種牡蠣の育床を,自分たちで実際に作って,それが,どう使われているのかを,昼から海に出て,養殖棚の現場が見られることになりました。

昨日のような強風も吹いていなくて,海も穏やかなようです。

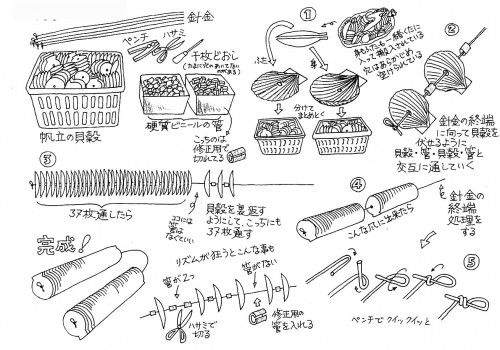

早速,手順を教えてもらいました。穴を開けたホタテの貝殻,長さが1メートル位の太めの針金,貝殻と貝殻のスペースを確保するための長さ2センチ程のビニールパイプ,養殖棚に育床をぶら下げる黒いロープ,これらを使って仕上げます。まず,針金の片方をペンチで曲げて,ホタテの貝殻が抜けないように,適当な輪っかを作りますが,輪っかの面がホタテの貝殻の内側の面と並行になるように曲げておきます。

次に,ワンコの内側から針金を通し,ビニールパイプを一個,被せるように針金に通したら

,同じ大きさ位のワンコを,又,内側から針金に通し,ビニールパイプを同様に一個通し,同じ向きにワンコ5枚,パイプ5個,交互に通したら,6枚目から10枚目までは,サラッコとパイプを,同様に通します。11枚目から15枚目までは,又,サラッコに替えます。この繰り返しを,ホタテの貝殻の合計が35枚になるまで続け,パイプ無しで,36枚目を通します。ここから貝殻の向きを変えて,背中合わせになるよう同様のことを繰り返し,貝殻36枚を通し,貝殻が抜けないように,又,針金の端をペンチで曲げて輪っかを作り,最後に,貝殻を背中合わせにした針金の真ん中部分に,黒いロープを結びつけて完成です。

ロープ部分を手に持ってぶら下げると,逆U字型に,左右に各36枚づつ,合計72枚のホタテの貝殻の育床になります。慣れないと,貝殻の向きを間違えたり,パイプを入れ忘れたり,貝殻の数が判らなくなったりと,結構大変です。それでも,要領が解ってくると,各自,効率が上がり,完成品が増えていきます。

前日に我々が穴開けをしたホタテの貝殻は,あっという間になくなり,地元のご婦人達の方から,穴あきホタテがどんどんまわされ,我々の前に,散蒔かれます。針金,ビニールパイプも追加され,ご婦人達からは,覚えが早い,要領の飲み込みが早い,とお褒めの言葉をかけていただきました。

完成品は,夏に,海の養殖棚に運ばれるまで,野積みしておきます。

午後からは,海に出て,養殖棚を見学するために,午前中の作業を終えて,お世話になった作業場のご婦人達に,お礼とお別れを述べ,丹野さん宅へ,又送っていただき,丹野さん宅の海苔工場前で,昼食になりました。ここでも,味噌汁,ワカメサラダ,ほうれん草に海苔を和えたおひたしを出していただき,思わぬ歓待に,養殖班で良かったと,感じたひと時でした。

ここの海苔工場も,津波で浸水したそうですが,幸いにも,心臓部の制御基盤が生きていたので,修理,復旧出来て,乾燥海苔の生産を再開したそうです。

海に出るので,念のため,養殖班全員,レインウエアを着込み,13時半過ぎに,ボート乗り場まで,丹野さんの奥さんに付いて,歩いて行きました。万石橋の少し北側,土嚢が積みあげられた岸壁に横付け係留された,作業ボートに乗り込みます。操船は,乗り場で待機していた,丹野さんの息子さんと友人です。13時50分をまわった頃,ボートは岸を離れ,万石浦湾の海上に出ると,少し風を感じましたが,走ること10分位,水面から支柱が突き出た仮殖棚(養殖棚)へ到着しました。養殖棚と養殖棚の間の,狭い水路にボートは進入し,支柱にロープで係留し,我々が作ったのと同じ完成品が,どのように使われているのかを,見ることが出来ました。

まず驚いたのは,我々が育床を完成させるのに,全体が逆U字型になるように,中央部分に,ロープを結びましたので,海中に,そのままぶら下げられるのだろうと思っていましたが,実際には,棚の上部は,貝殻が水面と直角になるように,しかも,水面スレスレにセットされていることでした。干潮の時には,水面から出ることもあるようです。

ボートから見える水面付近のホタテの貝殻に,小さな牡蠣の稚貝が着床して育っているのが,見えました。このあたりの海底は砂地で,アマモが群生しているそうです。豊かな,きれいな海であることが判ります。

一定の時季が来たら,一旦,この育床をバラして,牡蠣の稚貝の付きかたを見て間引くそうで,稚貝の付き方のいいホタテの貝殻は,養殖用のロープのヨリを戻した隙間に挟み,本格的な牡蠣の養殖仕様になるようです。

ここ石巻あたりの牡蠣の稚貝は,生育環境への順応性が高く,種牡蠣として,日本各地の牡蠣生産地へ出荷されているのだそうで,瀬戸内各地の牡蠣も,石巻の種牡蠣から育ったものかもしれないです。意外でした。

我々が作った育床は,お役に立てるのでしょうか?いずれ,日本のどこかへ出荷されていくことを祈るばかりです。

養殖棚の見学の後,ボートは万石橋をくぐって,浦を下り,前日訪れた,サンファンパウテイスタ号迄到達。今日は,公園の満開の桜を背景に,海上からの勇姿が楽しめました,丹野船長のお気遣いです。海上からから見える万石浦のこのあたりの両岸は,地盤沈下で崩れ,積み上げられた黒い土嚢袋の護岸が続き,水産加工会社の壊れた倉庫,工場が何棟か残ったままです。14時半を少し過ぎた頃,ボートは係留場所へ戻り,養殖班が丘に上がった後,丹野さんの奥さんが,周辺を案内してくれました。近くにある水路に沿って,宮城水産高校のあたりまで行って戻ってきました。水路は万石浦の一部なのですが,地盤沈下による周辺への浸水で,水路の入口は閉じられ,ポンプが設置されて,内側の水は汲み出されるようになっています。水路の近辺にも,我々が作ったのと同じ,ホタテの貝殻の育床が,あちこちに野積みされ,北海道から取り寄せたホタテの貝殻の入った大きな黄色い袋も,いくつも並べられています。

丹野さんによれば,ホタテの貝殻は,震災前は,気仙沼からも取り寄せていたのが,今は,北海道からしか来ていないそうです。奥に進むと,転覆したり,浸水して沈んだ小舟が,何隻か,水路に残っています。

現在,仮設住宅が立ち並ぶ宮城水産高校の野球部グランドの側に,赤堀橋と言う,小さい橋がありますが,やはり地盤沈下で,橋の高さが下がり,ボート,小舟は往来が出来無くなっています。水路に沿った道路を挟んで,住宅が連なっている地区もありますが,外観は新しく見える家も,ほとんどが2階位まで海水が来て浸かり,修理して住んでいるそうです。

我々が歩いているのは舗装された道路ですが,住宅との境目には,アスファルトのかさ上げされた段差が確認出来ました。宮城水産高校近くの空き地には,海苔養殖と収穫期が終わったので,海から揚げられた,フジツボ,貝殻が付着した,養殖棚のアンカー,黒い俵状の浮きが,並べられていました。季節が一つ,動いたのですね。

丹野さん宅に戻ってきたのは,16時前。2日間お世話になったお礼を述べ,丹野さん宅を後にしました。集合場所のコンビニ迄は,歩いて移動。

農の班を,マイクロバスで迎えに行って合流し,全員,それぞれの担当作業を,無事終えることが出来たようです。

渡波地区の一角にある,食料品を扱う個人商店アンベへ,支援を兼ねた買い物をするため,マイクロバスで移動し,立ち寄りました。

私も,石巻にこだわって,地元産のものを探しましたが,生ものの魚介類以外には見当たらず,唯一,鯨肉の缶詰をみつけ,家への土産代わりに,買いました。石巻最後の夜も,元気の湯で入浴,夕食を済ませ,帰路につきました。

休憩を取りながらとは言え,バスの中で,10数時間もの間,座り続けるのは,体にこたえます。寝不足が,さらに追い討ちをかけ,次の日からの仕事が,気持ちの負担になります。それでも,又,東北へ行ってみようと思うのは,なぜなんでしょうか?

JR朝霧駅に戻ってきたのは,24日の朝8時半くらいだったでしょうか。10人の顔と名前は,自信が持てませんが,第24次で行動を共にした方達と一緒に,又,石巻に行くことが出来ればと,思います。

神戸国際支援機構事務局始め,多くの方のお世話になりました。ありがとうございました。

日本一の良種の牡蠣がとえる万石浦(まんごくうら)湾 仮殖棚

殻を数珠つなぎにした「殻っこ刺し」 7~8月末に宮城県石巻市万石浦湾で種牡蠣をつくる。牡蠣の稚貝が広島,北海道,岩手県に送られる。名実ともに世界で最も良質の地